👌 一文吃透:海底捞 × 呷哺麻酱。

写给爱火锅、也爱自己调味的你——讲清海底捞麻酱的“味道密码”、给出克数级可还原配方,并额外附上**“呷哺风味麻酱”复刻指南**(两套风格差异、三种场景化改良、失败排查表)。第一次就能调准。

说明:以下为家用仿调,用于还原风格与口感,不代表任何品牌官方配方。

海底捞风格:自助蘸料台“可堆叠”,核心是芝麻酱做主体,配花生/芝麻香油提脂与挂筷;鲜味底盘(生抽/蚝油/葱蒜/香菜/香菇酱或香辣酱)决定“重口/清口”;少量酸甜把咸苦拉平;常见加热汤/清水稀释乳化。口感偏醇厚、圆润、油润度高。

呷哺风格:台面组合更“标准化”,多见芝麻酱 + 韭花酱 + 生抽/蚝油 + 米醋 + 蒜水 + 红油的**“三段式”(先乳化、再叠鲜、后扩香)。口感细腻、香气抬头快、回口有蒜与韭花的发酵鲜**,整体更清亮、更易挂筷。

一、海底捞风「高还原」基础配方(1–2人份,≈90g蘸料)

原料(克数)

熟芝麻酱 35 g

花生酱(顺滑) 8 g(增强坚果层次与稠度)

生抽 10 g

蚝油 6 g(素食可用香菇素蚝油)

糖 4 g

米醋 3 g

芝麻香油 6 g

蒜水 12–15 g(做法见下)

清鸡汤或热清水 10–20 g(调稀、提鲜)

可选增香:香菜末 5 g、葱花 5 g、熟芝麻 2 g、香菇酱/辣椒酱 3–5 g(按口味)

“蒜水”做法(关键!)

蒜泥 6 g + 温水 20 g + 一撮盐,搅匀静置 5 分钟,仅取上清液。

这样蒜辣更柔,避免“直冲鼻”的辛辣;也是连锁店常见处理。

调制步骤

打底乳化:碗中放芝麻酱+花生酱+糖,分3 次加入蒜水,每次顺一个方向搅拌至细腻发亮。

叠鲜与平衡:加入生抽→蚝油→米醋,边加边尝,达到香甜咸鲜平衡。

调稀提香:分次加热汤(或热水)至“能薄薄挂筷”;最后滴入香油拌 6–8 圈,别过度搅打,保留油面香。

点缀香菜/葱花/熟芝麻;重口党此刻再加少许香菇酱/辣椒酱“点题”。

味道校准小抄

太稠:每次加 5 g 热汤慢慢调。

太咸:补糖 1 g + 热汤 5–10 g。

苦涩:继续乳化或补香油 1–2 g、糖 1 g。

不香:香油最后滴入、少搅几下;或加少许熟芝麻现捣碎。

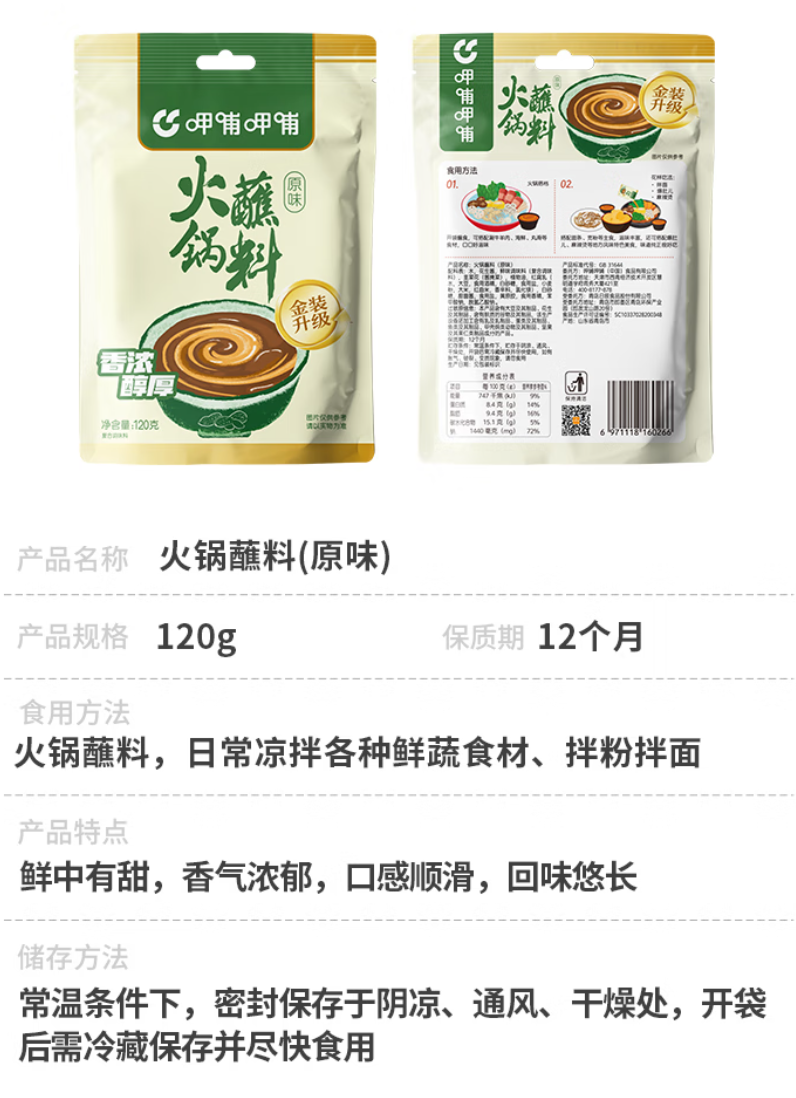

二、呷哺风「高还原」基础配方(1–2人份,≈80–90g)

原料(克数)

熟芝麻酱 30 g

花生酱 10 g

生抽 8 g

蚝油 6 g(素食可换白味噌 5–6 g + 素蚝油 3 g)

韭花酱 6–8 g(风味关键,没有可用白味噌 5 g 代替,少许蒜蓉补香)

糖 4 g

米醋 4 g

芝麻香油 6 g

红油 5 g(香而不糊)

蒜水 12–15 g(同上)

步骤(遵循“三段式”)

先乳化:芝麻酱+花生酱+糖,分 3 次加蒜水搅至细腻。

再叠鲜:生抽→蚝油(或味噌/素蚝油)→韭花酱→米醋。

后扩香:香油 + 红油后下,轻轻翻拌 5–8 圈即可。

这份比海底捞版更清亮,韭花与红油的“抬头香”会更明显,特别适配清汤/番茄/麻辣三类锅底。

锅底 × 蘸料的“黄金搭档”

三、三套“场景化改良”(更贴口、更贴人)

A. 轻盐清爽版(控盐/清汤党)

生抽 6 g、蚝油 3 g、米醋 6 g、糖 3 g;热汤 15–20 g

红油 ≤3 g;保持香油 6 g,口感不寡

B. 川味重口版(麻辣/香浓党)

红油 10–12 g + 花椒油 2–3 g

韭花酱减半,加入豆瓣酱汁 3–4 g(先用热汤化开再入)

糖保留 4 g 平衡咸辣

C. 纯素发酵鲜版(素食/海鲜锅)

去蚝油:用白味噌 6 g + 素蚝油 3–4 g

香油不减;红油随喜;可加柚子皮屑少许,清香更高级

四、失败排查表(当场救回)

五、备料 & 卫生

“基底酱”可预打:芝麻酱+花生酱+糖+蒜水打到顺滑,冷藏 48h;食用前再加生抽/蚝油/香油/红油,香气更新鲜。

成品蘸料冷藏 24h 内食用;不建议冷冻(解冻易分层)。

取用专勺,避免锅汤回流污染。

六、 健康小贴士(别让好酱变负担)

控盐:火锅本身纳钠高;蘸料建议“少汤蘸”,生抽选淡口版本。

过敏:对芝麻/花生过敏者回避或用豆乳芝麻替代酱;海鲜/素食者用味噌替蚝油。

能量:一份蘸料≈80–100 kcal;别“酱当汤”,每人 1 份够用。

清真/无酒:去清酒/味醂(若你平时调味用到),用少量白糖+热汤补“甘味”。

一分钟复盘(手机截图)

先乳化:芝麻酱+花生酱+糖,分 3 次加蒜水打到细腻发亮。

再叠鲜:生抽→蚝油/味噌→(呷哺加韭花酱)→米醋。

后扩香:香油 +(需辣则加)红油,轻拌不猛搅。

按锅底微调:清汤走清爽,番茄加一点甜,麻辣加花椒油。

不过量不过夜:现调现吃,香气更准。