一、脚后跟疼 ≠ 鞋不合适

它可能是整个身体平衡系统出了问题。

脚后跟(医学上称为“跟骨”)是人体承重的第一缓冲区,每天承担上千次的冲击吸收任务。

当你感觉“酸疼、胀痛、晨起第一步刺痛”时,这往往意味着 足底筋膜、跟腱或跟骨周围组织 已经在长期超负荷工作。

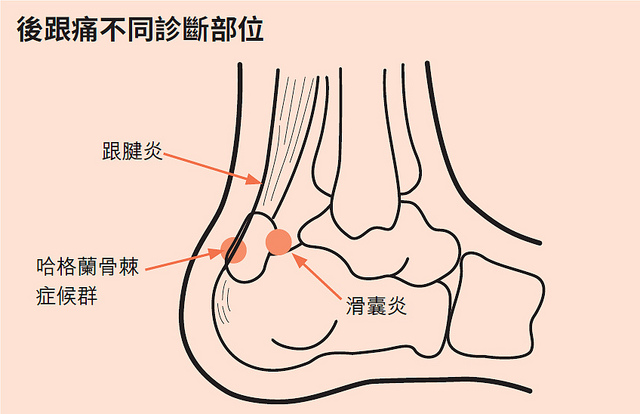

二、脚后跟的“解剖地图”:哪里最容易出问题?

这几个区域共同构成了“足底缓冲系统”。一旦某处受力失衡,整个结构链都会代偿,出现酸、胀、僵、刺痛等信号。

三、最常见的五大诱因:你的脚并没有“走错路”,只是太累了

① 久站久走、跑步姿势不当

足底筋膜持续牵拉,尤其是爱跑步但不热身的人,极容易出现足底筋膜微撕裂。

② 穿鞋不当

鞋底太硬、鞋跟太高或太低、缓冲不足、磨脚后跟,都会使跟骨受力点异常。

❗典型人群:护士、老师、厨师、司机、地铁上班族。

③ 肥胖或体重骤增

每多 1 公斤体重,脚底压力约增加 3 倍。长期超负荷,筋膜无法修复,形成慢性炎症。

④ 扁平足或高弓足

足弓结构异常导致受力不均,脚后跟的应力集中在跟骨内侧或外侧。

⑤ 小腿紧张与后链问题

小腿腓肠肌、比目鱼肌紧张,会通过跟腱牵扯足底,导致“牵一发而动全身”的酸痛。

四、晨起第一步刺痛,是典型的“足底筋膜炎”信号

足底筋膜是从脚后跟延伸到脚趾根部的厚筋膜带。

夜间休息时筋膜处于放松状态,一早落地时被突然拉伸,就会产生刺痛。

这种疼痛往往:

早晨明显、走几步缓解;

久坐后起身再痛;

运动后反而轻微好转。

若忽视治疗,炎症加剧,最终可形成“跟骨骨刺”。

五、如何科学缓解与长期改善?

✅ 1. 热敷 + 冰敷交替

早晨起床前:热敷 15 分钟,放松筋膜;

运动后或剧痛时:冰敷 10 分钟,抑制炎症。

✅ 2. 脚底按摩 + 伸展拉筋

经典动作:

用网球或筋膜球在脚底滚动 5 分钟;

站立脚尖压墙,拉伸小腿后肌群;

坐姿交叉,轻轻按摩脚底和脚后跟。

💡建议:早晚各做 1 次,坚持 2 周显著改善。

✅ 3. 合理选择鞋垫与鞋型

使用足弓支撑鞋垫(硅胶或软EVA材料);

跑步鞋选择“中底缓震+后跟支撑”结构;

避免平底鞋或过度硬底鞋。

✅ 4. 体重管理

减重 5kg,就能显著降低脚底压力与疼痛复发率。

长期肥胖者应逐步结合低冲击运动(如游泳、骑行)。

✅ 5. 保持下肢柔韧性

每周做 3 次腿后肌、臀肌、腰背链拉伸,防止全身“拉扯链”失衡。

六、可能的医学检查与干预

若疼痛持续 2 周以上、伴随肿胀或发热,应及时就诊 骨科 / 运动医学科 / 康复科。

七、脚后跟痛,有时不是脚的问题:上行链的“连锁反应”

腰椎侧弯或骨盆旋转 → 导致下肢负重不均;

髋关节旋转异常 → 影响膝关节与足弓受力;

小腿肌群过度紧张 → 牵扯跟腱与足底筋膜。

因此,脚后跟痛往往是全身姿态失衡的信号。

真正的解决方案,是“从脚到腰”的全链调整。

八、总结:脚是“人体地基”,疼痛是“地震预警”

“脚后跟疼,不是老化,是长期透支的代价。”

每一次酸痛,都是身体提醒你该放慢脚步。

让脚底有缓冲,肌肉有弹性,身体自然会恢复轻盈。

不要只治“痛点”,要修复“受力链”;

不要只换鞋垫,也要调整姿态。

健康的脚,是整个人体稳定的基石。

🔖 本文适合:

跑步爱好者 / 久站职业 / 中老年人 / 久穿高跟鞋者 / 超重人群 / 运动康复者